當前的市場對于海底閥仍有一定的需求,但市場增長最緩

當前的市場對于海底閥仍有一定的需求,但具體情況取決于相對成本,以及新探明油氣藏的多寡。

隨著油氣價格上漲,海底閥的市場需求正在上升。在世界政治格局的刺激下,未來幾年價格可能保持在高位。海油產量的增長指日可待,唯一拖后腿的因素是漫長的項目施工周期。油藏的品質和易開采性,也都有不確定性。

烏克蘭軍隊最近攻擊了黑海上的石油和天然氣鉆井平臺。閥門及其它部件的全球供應商已經停止向俄羅斯油氣企業提供服務。針對俄羅斯油氣產品的禁令,得到了歐盟和許多民主國家的支持。

海上油氣平臺的租賃價格已經飆升,能不能租到更成問題。新建的海底油井需要若干年才能完井。與之形成對比的是德克薩斯的二疊紀盆地(Permian basin)油井,只要幾個月就能完井。海底閥市場的增長情況,是由相對成本,以及新建陸上油氣項目的開發狀況決定的。歐佩克國際石油輸出國組織(OPEC+)最近已經同意,將月產量增長目標從43.2萬桶/日增加到64.8萬桶/日。

但由于缺乏閑置產能,油價實際已發生了一輪上升。產能缺乏的原因是對新油田勘探的投入不足。很大程度上,也是因為投資商把注意力轉向了ESG(環境、社會責任與企業治理)領域的投資機會,再加上OPEC+成員國政策的導向作用。僅有少數國家目前可以提高石油產能。美國能源信息署(EIA)預測,美國原油價格將保持在相當高位,高到足以拉動美國原油產量在2023年達到創紀錄水平,即1260萬桶/日(bpd)。EIA希望德州二疊紀盆地能實現新增的油氣產量,從而使美國原油總產量實現增長。美國能源信息署希望該國2022年原油產量能增長到1200萬桶/日,比2021增長76萬桶/日。EIA預測2023年原油產量將上升63萬桶/日,達到平均產量1260萬桶/日。增幅中有超過80%都是來自產量較低的48個州,而非阿拉斯加或墨西哥灣美國海域。

▲圖1 美國原油產量

來自48個低產量州的新增產量,尤其是二疊紀盆地油田區,預計將拉動美國原油產量增長。美國的遺留產量——或者說原有油井的產量——正在下降,尤其是致密油藏的產量下降較快。EIA認為,新油井的產量將會填補現有油井產量下降造成的缺口。

以下是左右海底閥市場局勢的一些重要因素:

· CapEx(全球油氣資本支出)是最能反映海底閥市場狀況的指數。

· 大型深海油藏和CapEx集中地區包括西非、拉丁美洲、GoM地區(巴西、美國、尼日利亞、安哥拉、加納)。

· 自勘探至投產,海底石油項目的開發周期平均是5至8年。

· 因為成本和技術性能的原因,海底完井技術(濕采油樹)在深度超過5000英尺(約1500米)的超深盆地極受歡迎。

· 海底CapEx(全球油氣資本支出)中,有將近85%都集中在深水和超深水盆地。

· 超深水采油的成本范圍大約在75至85美元/桶,主要是由海底完井產生的。成本會受到各地域不同的“本土制造占比”政策影響,同時也受海水深度和地質條件的影響。

· 主要趨勢:海底設備的模塊化和標準化。

· 主要挑戰:降低海底設備的成本,縮短交貨周期。

· 由于海水深度、壓力、腐蝕、現場抵達難度、可靠性要求以及其它因素,海底完井的難度和要求都比表層完井更高。但實踐證明,現有的技術方案可以應對上述種種挑戰。

· 與干采油樹有關的成本考量和技術限制,有力促進了5000英尺(約1500米)以上的超深盆地對于濕采油樹的發展和應用。

· 主要的閥門類型包括全通徑閘閥和球閥。流道內有部件阻礙的蝶閥,不可以用清管器清潔,在海底的應用非常有限。

· 閘閥適用于海底立式采油樹,因為它需要的縱向空間極小。

· 球閥適用于海底臥式采油樹。

· 兩種類型的采油樹都會使用∞”至1”小孔徑球閥,可以作為化學劑注入口,或用于儀表隔離等功能。每套采油樹最多可能有三十臺。

· 海底管線和管匯主要用到的是固定式球閥。

5月份舉辦了海上技術研討會暨展覽會。約有2500位觀眾來到了休斯敦。參展商的數超過了一千家,其中有近百家分別從不同角度涉及到閥門。有許多系統經銷商和供應商參展,這些系統中就包含有閥門。本次參展的大型國際閥門供應商不到十家,這從側面印證了海工閥門具有專用和特制的屬性。

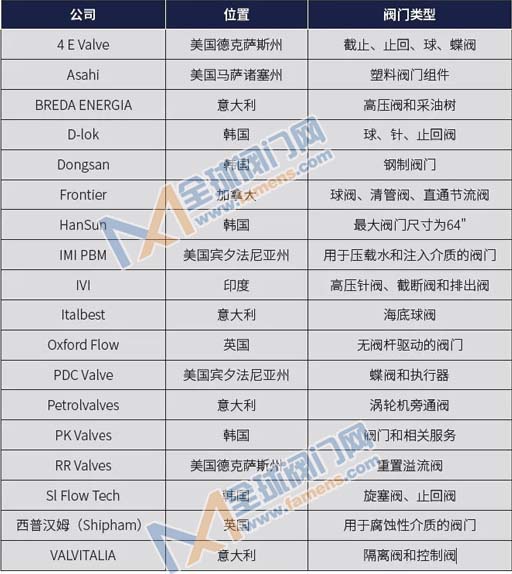

由圖1可知,參展商來自世界各地。其中有大量韓國的展商,體現出韓國政府對能源產業相關供應商的支持。韓國參加了5月份在德克薩斯州舉辦的美國國際電力工業設備展覽會(PowerGen)。海底閥市場將繼續受若干因素的影響。隨著俄羅斯的海量供應逐步中斷,世界政治格局也將逐漸改變。此外,低成本油品的供應量有可能增加。第三個因素就是環境、社會和公司治理(ESG)。海洋石油泄漏對環境污染的影響,堪比焦油砂對土壤污染的影響,而且液體凈化需要耗費的資源更多。焦油砂和海底石油都屬于長期投資,都需要耗費大量資金,而頁巖油開采卻屬于短期投資。

作者簡介:

Robert McIlvaine是McIlvaine市場咨詢有限公司的首席執行官。《工業閥門:全球市場》一書即由該公司出版。McIlvaine公司創辦于1974年。在那之前,他曾是一家污染防治公司的負責人。目前他領導的團隊有30人,分別在美國和中國。

標簽:

相關資訊

- 2024年1-11月塑料制品行業生產情況

- 2024年1-11月電子信息制造業運行情況

- 2024年9月我國擠出吹塑機出口1611.64萬美元,同比增長16.14%

- 電子行業64項推薦性國家標準報批公示

- 2024年10月我國注塑機出口19369.97萬美元,同比增長43.30%

- 2024年10月我國擠出吹塑機出口1678.47萬美元,同比增長18.60%

- 2024年10月我國激光測距雷達出口965.99萬美元,同比下降27.41%

- 2024年1-10月塑料制品行業生產情況

- 2024年11月我國塑料造粒機出口1507.55萬美元,同比下降26.38%

- 2024年11月我國激光測距雷達出口1359.51萬美元,同比下降23.04%

2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯系:+86-571-88970062