綠色甲醇:碳中和的另外一條道路

以綠色甲醇為原料的能源系統若能大面積推廣,可實現用如今煤炭和石油經濟不到五分之一的碳排放量,解決中國的電力、交通和供暖供冷等問題。

作者 / 劉科

來源 / 財經雜志

現在風能和太陽能價格便宜,然而到2019年底新冠肺炎疫情發生之前,經40多年發展的中國風能、太陽能能夠輸到東部的電僅相當于1.92億噸標準煤的發電量,約占煤電的12.5%。

受限于電網穩定性的要求,電網僅可輸送有一定量的非穩定能源。全年太陽能只有20%左右發電時間(取決于區域),另外約80%的時間怎么辦,需要尋求一種經濟可行\可全域推廣的大規模儲能技術。

電池儲能從1859年到現在研究了上百年,花了上萬億元人民幣研發,然而100多年前就存在的抽水蓄能技術,仍然是當今技術成熟度最高、經濟性最優的大規模儲能技術。抽水蓄能項目的選址對天然地理位置要求很高,中國抽水蓄能電站主要分布在華東和華北,占總規模的60%。電池儲能技術研究了100多年,至今“全世界一年電池產量儲的電不夠東京一天用”,如果一個技術研究了100多年,仍競爭不過很多年前就存在的抽水儲能,在大規模儲能領域就應該考慮其他的方向。

目前,中國每年的碳排放量是103億噸,除以14億人口數,每個人平均約7.4噸。一個三口之家約為22噸,每天都在開車、用電,只要人人都有節能意識,就可以減少很多碳排放。

在整個減碳大背景下,從理論的角度上是可以把二氧化碳轉化成產品。全世界87%的石油被用于燃燒,僅13.3%生產了人類使用的所有石化產品。依靠二氧化碳轉成其他物質,如果能盈利則可以推,但對于整個碳排放體量來說是杯水車薪。

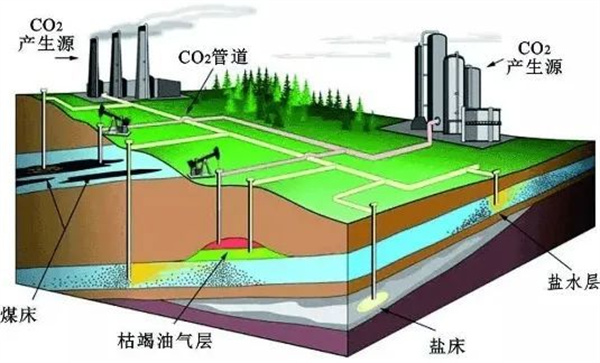

碳捕獲與封存(CCS)和碳捕集利用與封存(CCUS)技術也備受關注,但是目前全球運行的CCS設施每年僅可捕集和永久封存約400萬噸二氧化碳。如圖1所示,傳統的CCS技術對地質條件要求較高,需要鹽水層進行二氧化碳封存,其適用面較窄,成本較高。

圖1 碳捕獲與封存(CCS)示意圖

相較于CCS技術,中國CCUS技術發展較快,每年二氧化碳捕集量約為170萬噸。但在數以億噸計的碳排放前,CCS與CCUS的作用都是有限的。十幾年前筆者所在的美國通用電氣公司耗費28億美元,建成了630MW凈零排放整體煤氣化聯合循環發電系統(IGCC火電廠),被稱為是愛迪生創立GE100多年來,GE做的最復雜的工業系統,但最后也沒能埋藏二氧化碳;當初福島核電站事故尚未發生,按當初的數據,與其干IGCC或火電廠CCS/CCUS路線,不如直接干核電。

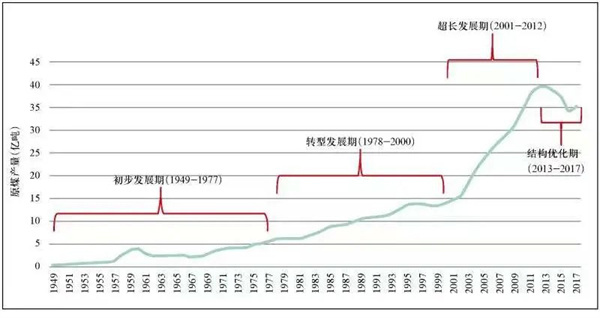

提高能效是降低碳排放確實可行的路徑,也是減低碳排放成本最低和優先實施的途徑。如圖2所示,經過了100多年的工業化,到2001年,中國煤產量僅為13億噸。到2013年,僅13年的時間就增加至39億噸。12年時間中國能源消耗翻了三倍,這個數字是驚人的;其主要原因是2001年中國加入WTO,世界市場對中國開放了,中國成為世界工廠,能源消耗猛增。同時,這一時期大量的房地產及基礎設施的建設也刺激了煤炭消費,鋼筋水泥都需要消耗大量煤炭。

圖2 中國工業化進程與原煤產量關系圖

電動車減碳爭議電動車可以減碳,但前提條件是電網中的電大部分應該是非化石能源生產的。如果能源結構不改變,電網中的電仍然大部分是靠煤發的,表面上是電開車,從全生命周期看實際上是靠煤開車,電動車對減碳的貢獻是非常有限的。

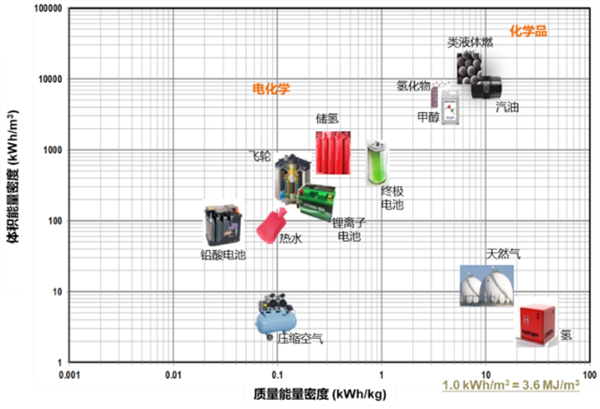

對汽車輪船等交通工具,如圖3所示,對汽車、輪船、飛機等移動交通工具而言,能量存儲最重要的是油箱不能無限大。如果都是1立方米的儲能空間,氫每立方米的能量密度反而是最小的,為3.2千瓦時/立方米,天然氣只有10千瓦時/立方米,鉛酸電池90千瓦時/立方米。

人類花了上百年時間研發,現在特斯拉、比亞迪做到的電池也就是300千瓦時/立方米-600千瓦時/立方米,而汽油是8600千瓦時/立方米,后面我們要提到的綠色甲醇是4300千瓦時/立方米。

人類的第一條流水線為什么是1913年福特的汽車生產線?生產一臺內燃機是很貴的,但福特的生產流水線建成以后,一條流水線如果滿產,每臺車的成本就會大降。1913年福特的流水線投產后,汽車價格從當初的4300美元降到300多美元,使當時每一個美國的藍領工人都能買得起汽車。

然而,電動車不同,其核心部件是電池,其生產過程需要各種制造材料,且部分材料如有色、稀貴金屬的儲量及開采量有限,生產1萬臺、10萬臺,每臺成本有所下降,但是每個電池的制備單價大部分是由材料決定的,不是量越大越便宜;反而是量大到一定程度,市場上材料的供需關系失衡時,有些金屬材料的價格會飛漲。近期,由于各電動車廠擴產,造電池用的所有金屬價格都飛漲,就說明了這一點。

此外,電池的回收問題還沒有完全解決。大規模的使用電動車,將來幾百萬個電池分布在中國大地。如果不回收的話,電池的隨意丟棄,電池里一些劇毒化學品將會污染土壤、污染地下水。

也有人提出,通過回收電池作為儲能電站,可以解決廢舊電池問題。近期,由于幾起安全事故,發改委把許多廢舊電池儲能電站項目叫停了,廢舊電池儲能站的大規模應用還存在很多問題。

鑒于此,電動車是可以發展的,但是從生產之日起必須考慮電池回收問題。電動車是很好的技術,在城市大家只是上下班開車使用非常好。電動車發展到一定規模,各種金屬價格仍然合理才是比較科學的,其增長速度要和材料的價格及能源結構的改善匹配,才能健康發展。

中國目前每年的汽車產能約2900萬輛,今年電動車的產能已近300萬輛,這已導致近期各種金屬價格飛漲;電動車繼續盲目擴大產能對整個行業不一定是好事。

筆者認為,除非短期內有技術的重大突破,電動車的第一個約束因素是各種金屬材料的價格;第二個約束因素是發展到一定規模后,電網包括小區電網的改造都需要和電動車的發展速度匹配;目前資本市場對電動車這一行業的估值可能已經偏高。

圖3 燃料質量能量密度與體積能量密度關系圖

綠色甲醇,另一條道路中國煤化工產業的發展迅速,煤制甲醇的產能達到了9000萬噸/年,主要聚集在西北地區,約占汽油產能的四分之一。甲醇是含氫量高達12.5%的液體,可以通過成熟的重整技術制成氫氣。甲醇在常溫常壓下是液體,安全等級和汽油相近,并且在零下93攝氏度也不會結冰。

因其具有以上優點,甲醇可以通過罐車、管道高效率的輸送。在中國西氣東輸管道已經建成,成本中比例較大的土地費用已經支付,相同的能量密度下,甲醇只需要一條直徑為天然氣輸氣管六分之一的管道即可長距離輸送。在相同管徑下,輸入甲醇的總能量是天然氣的36倍,且輸送成本遠低于氣體輸送。

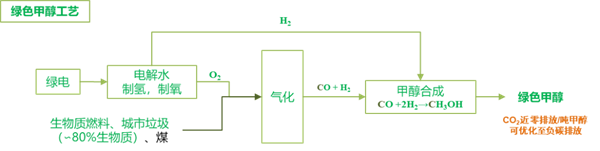

如圖4所示,中國現有的甲醇生產主要依賴煤炭,生產1噸產品需要排放3.5噸-4.0噸二氧化碳。主要的排放來源是制氧用的高能耗空分裝置和調節CO和氫氣比例的水氣變換單元。

圖4 傳統的煤制甲醇工藝路線

結合上文提到,因為風能和太陽能成本已經相當低了,許多人認為可以用西部的可再生電能去電解水制氫、制氧,把氧氣排空,把氫氣拉到東部來開車。這一愿景很美妙,但氫氣既不好儲存,也不易運輸,罐車運輸氫氣超過一定量,一些隧道都不能過。

甲醇是良好的儲氫載體,將風能和太陽能以液體的綠色甲醇形式存儲,可解決氫氣儲運的問題。如果利用西部地區已建成的煤化工廠,接受來自于可再生能源的氧氣和氫氣,即可使甲醇的生產向綠色傾斜。

如圖5所示,我們團隊提出的綠色甲醇制備路線,主要特征在于,使用太陽能和風能電解水產生綠氫和綠氧,精簡掉了空分和水氣變換工藝單元,傳統甲醇生產設施只需進行改造翻新即可用于制取綠色甲醇。這里,綠色甲醇指的是,在生產過程將太陽能和風能這類綠電以甲醇化學能的方式儲存下來,而且甲醇生產工藝及公用工程基本不排放二氧化碳。

圖5 綠色甲醇工藝路線

有煤、有太陽、有風的西部多數位于海拔1500米的地區,西氣東輸的管線已經建成,而修管線最貴的是征地和立項;如果西氣東輸的管線已經有了,根據圖3的質量能量密度與體積能量密度關系圖,甲醇每立方米體積能量密度是4300千瓦時/立方米,天然氣每立方米只有10千瓦時;用西氣東輸六分之一的管徑的小管子就可輸送與西氣東輸同樣的能量。

此外,東西部的海拔差,液體可以自動流到東部沿海城市。在“雙碳”的要求下,今后既然儲電成本尚高,還存在一定的瓶頸,那可以把多余的、便宜的風能太陽能電解水制氫制氧,僅利用一點點碳,把太陽能風能轉成綠色的液體進行利用,液體是人類最好的能源載體。

綠色甲醇無論在任何場景應用,都將是綠色,無碳排放的。如圖6所示,甲醇汽車使用甲醇路線。第一,甲醇內燃機就已經成了綠色能源。吉利等生產的甲醇內燃機車技術已相當成熟,今天西安、貴陽等十幾個城市的公共汽車、營運車都使用甲醇作為燃料,開了好幾年,沒有任何問題。第二,可以做綠色甲醇-電混合動力,就如比亞迪的唐DM-i,油電混合動力百公里油耗為5升左右。而使用綠色甲醇-電混合動力的話,汽車的碳排放就大幅度降低。第三,當燃料電池成本足夠便宜了,車上裝綠色甲醇,通過車載甲醇在線制氫,氫氣通過燃料電池發電,電再為車輛提供動力,1升甲醇制氫氣是1升液氫的兩倍。

圖6 汽車上甲醇使用路線

如圖7所示,為甲醇加注站的示意圖,通過把現有液體基礎設施加油站改造成綠色甲醇加注站,可以支持內燃機車、電動車、氫燃料電池車三代汽車的發展。

人類不應該急于把已建成的液體設施扔掉,加氫站的占地面積比現在中石化的加油站占地面積大。而使用甲醇作為運輸工具的燃料,可很好地利用現有的燃料加注設備。舉個例子,現有加油站一個罐可先改造為是綠色甲醇儲罐,其他五個罐仍是汽油,再過幾年根據需求可以逐漸替代相關油罐為綠色甲醇儲罐,基礎設施得到緩慢發展,同一套甲醇裝置在現在可以使用內燃機等成熟技術,并且可以進一步發展為插電式混動模式,在未來還能夠支撐氫能與燃料電池等三代汽車的發展。

圖 7 甲醇加注站示意圖

甲醇制氫給燃料電池發電不僅能夠用于車輛,還是一種分布式能源技術,我們團隊在分布式發電上也已經開發了多年。如圖8所示,為分布式能源技術的主要應用場景。廣東有多個山頂的5G基站就是以甲醇-水重整制氫發電作為供能系統,給基站供電了好幾年,非常穩定。

因為在山頂上,通過市電拉線到基站成本高昂。四臺2.5千瓦的綠色甲醇分布式供能系統就足夠滿足一座5G基站的用電需求。每隔幾個月拉半車甲醇就可滿足其用電需求。

這個設備發電只要甲醇和水。工作原理是甲醇和水在200多攝氏度產生氫氣,氫氣在80攝氏度和空氣通過燃料電池發電。它的發電效率就比內燃機燃燒發電效率高2倍-3倍,而且反應器中200多攝氏度的余熱冬天可以供暖,夏天通過熱泵可以制冷。一個2.5千瓦的單臺機器就可以滿足一個普通的別墅的供電、供暖、制冷需要。

比較一下,這種分布式能源系統和今天中國的煤炭經濟的碳排放,目前西部建一個火電廠,發電率約為40%,100萬大卡的煤只發40多萬大卡的電,在輸送的過程中再損失一些,只有30多萬大卡電送到東部沿海城市的用戶端,其中60多萬大卡以熱的形式耗散掉。

電可以通過電網遠距離輸送,熱不可能遠距離輸送。而綠色甲醇液體可以通過管道運輸的方式,高效地運輸過來。在房子邊上用燃料電池分布式發電,不僅發電效率高,而且甲醇制氫290度的余熱能夠實現冬天供暖、夏天通過熱泵制冷。

因此,假設采用綠色甲醇分布式能源系統,排放不到今天煤炭/石油經濟五分之一的碳,就可能解決中國的電力、交通和供暖供冷等問題。尤其是用綠色甲醇取代石油的話,可有利于解決中國能源安全問題。

美元和黃金早就脫鉤,美元的支撐就是石油。今天用風能、太陽能等可再生能源制的甲醇可能略微比煤制甲醇貴一點,但也貴不到哪兒去,且煤炭可用劣質煤來做作為相關原料,進一步的降低成本。

因此,綠色甲醇每百萬大卡的成本不會超過汽油,利用中國已經便宜的太陽能和大量的生物質、城市垃圾(約80%是生物質)及劣質煤制成的綠色甲醇,不僅可以大大減低碳排放,而且不需要進口,可打破石油美元的壟斷。

圖8 分布式能源技術的主要應用場景

為了使得綠色甲醇的生產變得可承受,在已有技術條件下需要降低成本。近幾年我團隊開發了如圖9所示的微礦分離技術,在燃燒前把煤在水里磨細,把可燃的不可燃的分開,煤里可燃的就是光合作用形成的,不可燃的是來源于遠古大地的礦物質,可用于治理板結的土地、鹽堿地及沙漠。

因此,我們提出煤炭工業的第一個碳中和概念。傳統的燃煤發電,將煤炭直接燒后產生大量的灰渣及排放二氧化碳,因此今天火電廠粉煤灰成災。目前看來,人類自工業革命300多年來,使用煤炭的方式是錯誤的;不管什么煤,一把火燒掉。正確的方式應該是把煤中可燃與不可燃的組分在燃燒前先分開,來自于遠古大地的礦物質應該把它分離出來后,該還回土地的礦物質部分與有機質及農業菌一起制成有機肥及土壤改良劑。

圖9 微礦分離技術及產品

如果10所示,為團隊研發的微礦土壤改良劑及其施用作物圖。微礦土壤改良劑可用于治理板結的土壤,鹽堿地及沙漠,可以通過促進植物生長的方式將燃煤排放的二氧化碳重新存儲回來,這樣也可以做到降低碳排放。

在西部,通過太陽能和沙漠治理結合形式,在太陽能板下種植固沙植物,進而太陽能板發了電,而同時太陽能板底下的植物也能良好地生長起來、綠了起來。由此可知,碳中和是整個大的能源結構調整問題。原料成本降低時,能夠讓加入可再生能源后的甲醇生產變得具有競爭力。

零碳概念不科學國內不同地方都提出要建“零碳產業園”。這個世界上的二氧化碳不能太多,但沒有二氧化碳也不行,我們呼吸的氧氣和吃的食品都需要二氧化碳光合作用生成。因此,生態環境需要有一定量的二氧化碳。把今天的煤炭/石油經濟改為綠色甲醇經濟,可減碳近80%,這樣中國的碳中和問題就基本可以解決了,而且成本是可控的,不像儲電那么貴。

即使綠色甲醇的制備需要生物質、城市垃圾或煤中的一點碳,但總體可實現碳中和,因此即使這樣制備的甲醇中有點碳,也可以稱之為綠色能源。減碳的目的是為了阻止全球氣候變暖,是要把二氧化碳排放降低到一定水平而不是追求“零碳”,零碳做不到,也沒必要。

碳中和需要各種清潔能源技術尤其是各種儲能技術齊頭并進。太陽能、風能便宜了,應大力發展,但實現碳中和的核心是各種儲能技術保證在沒太陽、沒風時也有電力供應。除過發展核能及水電等穩定的非碳電力,凡有地理條件做抽水儲能或有巖洞做壓縮空氣儲能的,都是很好的選項。在沒有這些地理條件時,把太陽能、風能等非碳排放電力以綠色甲醇液體的形式儲存下來。

由此,綠色甲醇可以作為綠色能源降低對外石油進口依賴度;可通過分布式綠色甲醇燃料電池發電,不僅發電效率高,而且熱電聯供使得綜合能效大幅度提高,充分利用中國低成本的太陽能、風能為人們提供綠色的交通燃料;也可在沒風、沒太陽時長期保證人們的供電、供暖及空調等需求。

推動碳中和是全社會共同的事業,需要社會體系進行創新與變革,同時更需要政產學研良性互動,真正把政產學研鏈接到一起的。在這個過程中最缺兩類人:具有企業家精神的科學家和具有科學素養的企業家,我們希望與具有企業家精神的科學家和具有科學素養的企業家,共同推動碳中和的進步,實現我們的碳中和。

(劉科 南方科技大學清潔能源研究院院長、澳大利亞國家工程院外籍院士)

標簽:

相關資訊

2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯系:+86-571-88970062