唐伯虎名畫與消防泵的往事

在上海博物館里,珍藏著“風流才子”唐伯虎的傳世作品春、夏、秋、冬四幅圖軸。這四幅圖軸輾轉進上海,是一臺手撳消防泵做的媒介。

泵閥制造網 src="http://images.pv001.com/news/2021-9/15/20210915215823122312.jpg">

這四幅畫是清代末年昌溪古村某村民收藏的,他臨死前怕此畫流落他處,提出由祠堂收藏,成為祠堂財產。

泵閥制造網 src="http://images.pv001.com/news/2021-9/15/20210915215810661066.jpg">

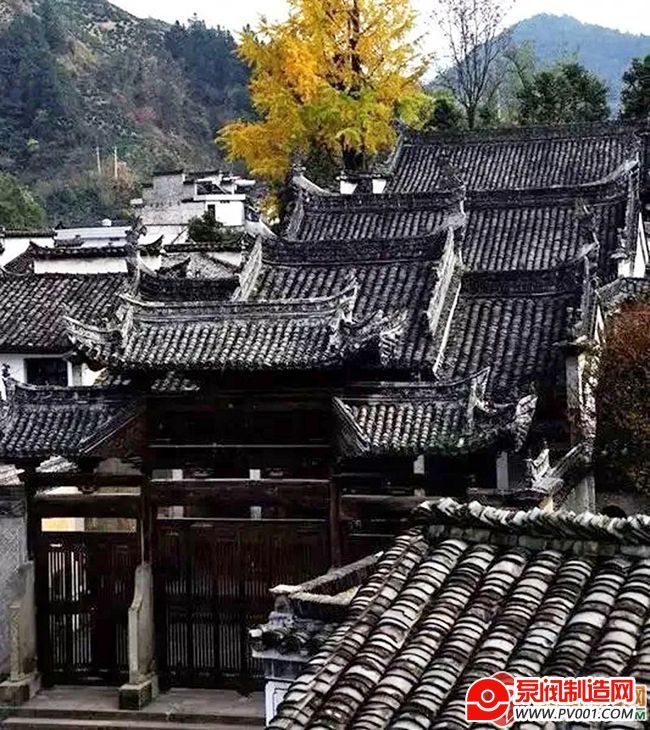

昌溪古村位于安徽省徽州(今黃山市)歙縣南鄉,有“歙南第一村”的美譽。從村頭到村尾,整整六華里長。徽派建筑鱗次櫛比,古樹名木生機盎然,兩條溪流穿村而過。

悠悠歲月,古村積淀了厚重的文化,留下了精美的建筑和珍貴的文物。

村里密集的建筑物都是磚木結構,火災危險性大。

為了防范火災,村中自古建立了一套全面的消防機制,例如為建筑建防火墻,家家戶戶備水缸,冬天村里有人打更巡查,一旦有火警及時警示呼叫等等。

村中還建立了一支義務消防隊,每年進行操練。一旦有事,消防隊立即出動,曾成功地撲救村里多起火災。

清代末年,村中購買了一臺德國制造的手撳泵,幾十年里它在火災撲救中發揮了巨大作用。

解放初期,這臺水龍因破舊不堪使用,亟待更新。昌溪人看上了上海震旦鐵工廠制造的手撳消防泵,想買一臺替代原來的德國產品。

可是村里缺少買泵的經費。昌溪人毅然決定用珍藏在祠堂中的四幅唐伯虎名畫賣給上海博物館,用賣畫的錢買消防泵。

1957年,上海博物館花了1600元買下這四幅畫。

如今看來,這實在太便宜了。可上世紀50年代,各單位的經費都很拮據,上海博物館能拿出一千多元買畫已經不容易了。

1978年,歙縣博物館恢復建制,新上任的胡承恩館長對吳氏支祠收藏百年的唐伯虎四幅畫軸賣到上海博物館十分惋惜。家鄉一度擁有的名畫無緣保存確實難以接受。

1985年,胡館長終于禁不住向上海博物館提出,能否讓這四幅畫重歸故里,由他們收藏,結果當然被拒絕了。

好在昌溪用賣畫的錢買來了手撳消防泵和其他消防器材,它們在保衛昌溪的消防安全上發揮了重要作用。

改革開放后,昌溪古村消防隊用上了滅火效率更高的手抬機動消防泵,替代那臺震旦的手撳消防泵,但村民們還是把它很好的保存起來。

十幾年前,公安部消防局為了籌建中國消防博物館,在全國征集消防文物。昌溪人就慷慨地把這臺手撳消防泵捐贈給中國消防博物館。

2010年11月9日,中國消防博物館開始試運行。昌溪人捐贈的那臺手抬消防泵陳列在博物館的文化傳承展廳里。

講解員在介紹那臺消防泵時,往往會講昌溪人用村里的傳世之寶換泵的故事,以此教育參觀者,保衛一方消防安全有多么重要。

你的家鄉如果也有關于消防安全的趣聞軼事,請在評論區留言,我們把它介紹給大家。

文 | 范強強 圖 | 來自百度圖片

范強強,中國消防協會理事、中國消防協會專家委員會專家、原中國消防協會科學普及教育工作委員會主任、原公安部上海消防研究所信息研究室主任。曾在《文匯報》、《人民公安報》、《中國消防》、《消防科學與技術》等報刊發表論文、譯文200余篇,并擔任《英漢漢英消防詞典》、《英漢消防詞典》、《國外典型火災滅火戰例選編》主編,《財產保險和火災風險管理》副主編,《滅火手冊》、《防火手冊》編審,美國《消防手冊》中文版編審,《阻燃劑化學及其應用》等5本專著的作者。

標簽:

相關資訊

2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯系:+86-571-88970062