王凱軍:大型人工濕地在京津冀河道水質(zhì)提升、景觀改善中的保障作用(上)

王凱軍:大型人工濕地在京津冀河道水質(zhì)提升、景觀改善中的保障作用(上)

水專項在京津冀地區(qū)先后部署了近十個不同類型的大型濕地建設(shè)。在2020年《中國給水排水》舉行的第四屆“中國污水處理廠提標(biāo)改造高級研討會”上,王凱軍教授非常系統(tǒng)的,第一次公開、綜合展示了京津冀地區(qū)水專項在濕地方面的探討和研究成果。

本文根據(jù)其發(fā)言整理,分為上下兩部分推送。在上篇,重點強(qiáng)調(diào)了濕地基本功能的不同應(yīng)用場景和案例。針對濕地處理污水提升出水水體水質(zhì)這一重要功能之外,發(fā)言還著重強(qiáng)調(diào)了濕地在調(diào)節(jié)地表徑流、保護(hù)生物多樣性、提升景觀效果等方面的高級功能。這些看似不常用的功能,卻同樣非常重要。

水質(zhì)提升的老技術(shù)、新方法:人工濕地

這些年我們遇到了許多提標(biāo)改造問題,對此技術(shù)界也有很多討論。那么,河道水質(zhì)到底應(yīng)該是什么樣子?

我舉個例子,在某城市河道處,總有一些市民去冬泳。為此,水務(wù)局相關(guān)部門專門在河邊懸掛了一個條幅,上面寫著“游泳請到正規(guī)場所,野泳危險,害人害己”。冬泳的老百姓表示不滿,又掛了一個橫幅,上面寫著“習(xí)主席說全民健身是建成小康社會的重要基礎(chǔ)”。上圖左側(cè)圖是國外的一個河道,親水是第一要素。美國對河道的法律法規(guī)非常繁瑣,但是其核心要求是“可游”、“可漁”。這兩個要求非常簡單,前者要求水質(zhì)市民可直接接觸沒有危害性,后者則要求水質(zhì)不引起生物變異,產(chǎn)生生物鏈效應(yīng),危害人類。

環(huán)境保護(hù)是環(huán)保法賦予地方政府的義務(wù)。一些特殊地區(qū)主動追求與其經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展相適應(yīng)的更高的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),這是地方政府環(huán)保責(zé)任的剛性需求,無可厚非。從全國范圍來講,這也是十九大報告指出社會主要矛盾的體現(xiàn),即“社會主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾。”很多地方相繼提出了更嚴(yán)的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。今后會不會有更嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn),我想是有可能的。滇池便是其中一個很好的例子。在長達(dá)20多年反復(fù)投入和不達(dá)標(biāo)之后,近年滇池提出了全國最嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn),總磷要求達(dá)到0.05 mg/L,總氮要求小于5 mg/L。

我今天僅從技術(shù)上來講濕地的作用。最近幾年,山東省環(huán)保廳在南水北調(diào)南四湖開展了大量的水污染控制工作,河北環(huán)保廳近期也發(fā)布了大清河流域標(biāo)準(zhǔn)。兩地都把濕地建設(shè)正式引入到了污染控制和標(biāo)準(zhǔn)里。在大清河流域標(biāo)準(zhǔn)中,將濕地作為污水處理廠的延伸環(huán)節(jié)。這給了我們一個可能的技術(shù)選項,我們改善水環(huán)境的工具箱里也多了一個工具,其中之一是更多考慮污水處理廠和生態(tài)措施的結(jié)合。

人工濕地是一種老的技術(shù),但是我們現(xiàn)在將其作為一個新方法來看。

大型人工濕地功能分析

濕地的定義非常廣泛。按照《國際濕地公約》的定義,濕地系指不論其為天然或人工、常久或暫時之沼澤地、濕原、泥炭地或水域地帶,帶有靜止或流動、或為淡水、半咸水或咸水水體者,包括低潮時水深不超過6米的水域。而人工濕地的定義非常局限,僅指一個土地處理系統(tǒng)。美國魚類和野生生物保護(hù)機(jī)構(gòu)于1979年在“美國的濕地深水棲息地的分類”給出了一個容忍度非常高的定義:“陸地和水域的交匯處,水位接近或處于地表面,或有淺層積水,至少有一至幾個以下特征:

(1)至少周期性地以水生植物為植物優(yōu)勢種;

(2)底層土主要是濕土;

(3)在每年的生長季節(jié),底層有時被水淹沒。

重新定義濕地:這里介紹的主要是針對城市污水廠退水的大系統(tǒng),對象一般是3萬噸以上,主要是10萬噸、20萬噸,污染或微污染河道的大型人工濕地,以水質(zhì)改善達(dá)到河湖環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo),通過濕地建設(shè)同時起到提升景觀效果、為市民通過休閑場所的作用。

總結(jié)上述濕地的定義和功能,可以看出大型濕地主要有如下幾個我們關(guān)心的功能:

處理污水,改善水質(zhì);

營造濕地,調(diào)節(jié)地表徑流;

保護(hù)生物多樣性,調(diào)節(jié)小氣候;(大型的濕地才有這個效果)

提升景觀效果,提供旅游資源;

下面逐一解釋和介紹這些功能:

1、處理污水,改善水質(zhì)

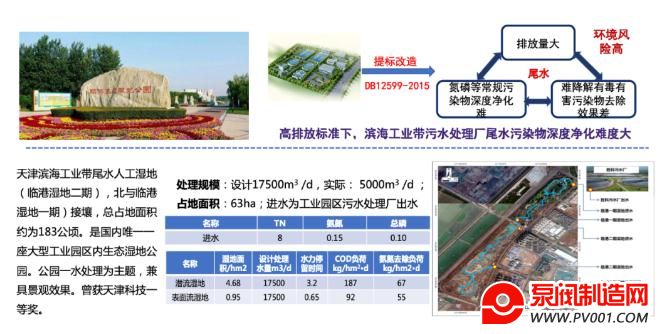

這里給出水專項的一個典型案例:天津濱海工業(yè)帶尾水人工濕地(臨港濕地二期),其北與臨港濕地一期接壤,總占地面積約為183公頃。為有效修復(fù)濕地生態(tài)功能,保護(hù)鳥類棲息地,維護(hù)生態(tài)多樣性,二期工程按照國家濕地公園要求進(jìn)行建設(shè)。公園以水處理為主題,兼具景觀效果,分為科普宣教區(qū)、人工濕地區(qū)和原生濕地鳥類保護(hù)區(qū),曾獲天津科技一等獎,是國內(nèi)唯一一座大型工業(yè)園區(qū)內(nèi)生態(tài)濕地公園。此外,與一期相比,二期能進(jìn)一步處理工業(yè)區(qū)溢流的雨水,避免工業(yè)園區(qū)內(nèi)因空氣中有害物質(zhì)運輸造成的雨水污染對周邊環(huán)境的影響。據(jù)報道,目前二期已經(jīng)投入運行。

該濕地直接處理工業(yè)尾水,尾水首先經(jīng)臨港一期濕地,接著出水與園區(qū)初期雨水進(jìn)入臨港二期濕地處理,并最終排入渤海。人工濕地區(qū)主要通過潛流濕地、表流濕地中基質(zhì)、植物和微生物的共同作用,有效去除氮、磷污染物,改善水質(zhì)、凈化水體。集配水渠均用碎石作為填料,濕地植被種植土層約為20 cm,以挺水植物蘆葦為主。

2、營造區(qū)域濕地,調(diào)節(jié)地表徑流

現(xiàn)代社會由于城市路面硬化,高樓林立,無法滯留雨水。如果說城市干涸了可以理解,農(nóng)村為什么也干涸了呢?

以北京市為例。2014年2月,習(xí)總書記在北京考察,來到他小時候居住過的玉泉山地區(qū),指出了北京河水?dāng)嗔鳌⒌叵滤傻壬鷳B(tài)系統(tǒng)退化問題,提出要保護(hù)水文化,看得見山、看得見水、記得住鄉(xiāng)愁。

而北京過去是什么樣呢?一直到解放前,北京市整個水系統(tǒng)是由元朝郭守敬設(shè)計,把昌平白浮泉的水及沿途共攔截11處泉水,匯聚為積水潭,成為大運河的端頭,再往東流向通州匯入北運河。白浮泉是通惠河的源頭,到建國初期仍可澆灌300余畝水稻田。1959年8月,水利部門勘測出白浮泉水的日流量為20多噸。這么小的水量,加上北京的地表徑流,就保持了在解放初期的“水鄉(xiāng)北京”,并為約660萬的常駐人口供水。所以,有限的水資源維持一個地方的水系和濕地結(jié)構(gòu)是完全可能的。

基于以上分析,若污水廠數(shù)萬噸的流量,通過水質(zhì)提升,可否像白浮泉一樣支撐一個區(qū)域的水生態(tài)系統(tǒng)的重構(gòu)?我們現(xiàn)在來進(jìn)一步計算,如果徑流管理合適,在農(nóng)村一個500噸的污水處理廠可以保持20-30公頃的濕地。而在城市,一個5萬噸的污水處理廠,可以維持近3000公頃的濕地群。當(dāng)然,我們也給出了一些具體的假設(shè)條件,如滲透系數(shù)、蒸發(fā)量等等,這里不再贅述。

也就是說,目前盡快排掉污水的徑流、雨水徑流的管理方式,使得整個城市、農(nóng)村都是干涸的。小時候下完雨后,一些施工的大坑里便馬上積了水,半個月、三個月以后,就有了魚蟲,小孩子可以到里面游泳。這種現(xiàn)象說明即使在北方,維持適當(dāng)?shù)乃嬉彩峭耆赡艿摹?

3、生物多樣性保持的作用

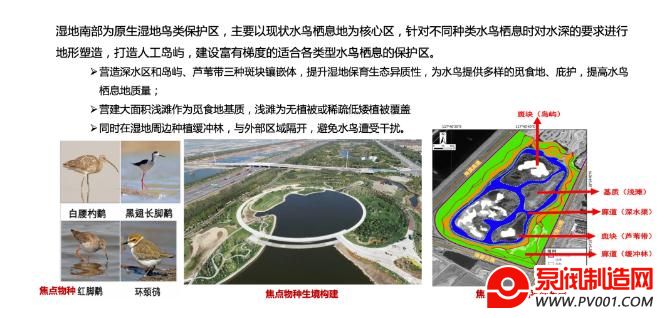

人工濕地對生物多樣性的保持是非常有效的。以天津臨港濕地二期為例,該濕地除作為科普宣教區(qū)和人工濕地區(qū),還包含原生濕地鳥類保護(hù)區(qū)的功能。原生濕地鳥類保護(hù)區(qū)在濕地的南部,主要以現(xiàn)狀水鳥棲息地為核心區(qū)。針對不同種類水鳥棲息時對水深的要求,進(jìn)行地形塑造,打造人工島嶼,建設(shè)富有梯度的、適合各類型水鳥棲息的保護(hù)區(qū)。所以,濕地雖然不大,運行狀況非常好。

4、提升旅游資源,提升景觀效果

濕地群的建設(shè)不僅能夠保障水質(zhì)安全,同時也能拓展綠色生態(tài)空間,打造沿河景觀。濕地群的建設(shè)需要結(jié)合區(qū)域內(nèi)自然環(huán)境及成型空間,修復(fù)或延續(xù)生態(tài)功能,創(chuàng)造出適合動植物生存及充滿旺盛生命力的綠色生態(tài)廊道。

目前,圍繞京津冀水專項最重要的一條河道——永定河5個生態(tài)節(jié)點建設(shè)了濕地群。其中,八號橋濕地和媯水河濕地有效改善了官廳水庫的入庫水質(zhì)。北京的新首鋼五湖一線建成,極大改善了永定河的生態(tài)環(huán)境,形成水面180hm2,綠化300hm2。

現(xiàn)在,在世博會官廳水庫,百里畫廊、新首鋼的五湖一線分別形成了一個景觀群,今后在北京南機(jī)場也會形成大的濕地景觀。宛平湖、曉月湖、園博湖、蓮石湖、門城湖,就是所謂的“五湖一線”,已經(jīng)成為夏季北京市民重要的休閑地。這些濕地不僅僅處理污水,同時也對景觀提升和旅游資源提升起到了非常好的作用。

(本文為《大型人工濕地在京津冀河道水質(zhì)提升、景觀改善中的保障作用》上篇,請繼續(xù)關(guān)注下篇)

原標(biāo)題:王凱軍:大型人工濕地在京津冀河道水質(zhì)提升、景觀改善中的保障作用(上)

相關(guān)資訊

- 2025 SMM(第二十屆)鉛鋅大會暨產(chǎn)業(yè)博覽會即將開幕

- 核電廠閥門系列標(biāo)準(zhǔn)研討會成功召開

- 中國"人造太陽"突破億度!閥門等產(chǎn)業(yè)鏈公司迎爆發(fā)

- 2025年一季度通用機(jī)械行業(yè)企業(yè)動態(tài)匯總

- 浙江省抽查100批次閥門產(chǎn)品,7批次不合格

- 27萬美元/年降本!費希爾備件破局電廠調(diào)節(jié)閥"檢修-失效-再檢修"死循環(huán)

- 2025年全國電子信息制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行業(yè)會在太原召開

- 電子行業(yè)2項推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)報批公示

- 2025年1-2月電子信息制造業(yè)運行情況

- 南方泵業(yè)榮獲余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)"高質(zhì)量發(fā)展杰出貢獻(xiàn)獎"

2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間作出適當(dāng)處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062

- 2025年一季度通用機(jī)械行業(yè)企業(yè)動態(tài)匯總

- 浙江省抽查100批次閥門產(chǎn)品,7批次不合格

- 江蘇省緊固件行業(yè)協(xié)會召開常務(wù)理事擴(kuò)大會議

- 德國波勒過濾器公司采購總監(jiān)Sabine Stejskal一行蒞臨艾坦姆合金調(diào)研考察

- 聊城軸承小鎮(zhèn)的“智造”先鋒:華工軸承的成長啟示

- 西北軸承鐵路車間開展現(xiàn)場優(yōu)化專項行動

- 我國最大超深油田油氣產(chǎn)量當(dāng)量累計超2000萬噸

- 百萬噸級!我國首個海上CCUS項目開鉆

- 陜鼓簽約百萬噸CCUS示范項目

- 瓦軸集團(tuán)智慧攻堅 巧解生產(chǎn)難題

- 國際事業(yè)公司駐緬機(jī)構(gòu)全力保障緬甸災(zāi)區(qū)用油

- 中油測井自主研發(fā)新技術(shù)煤中“淘”氣