物理所等在銅基高溫超導體中發現新穎電荷有序態

電子具有自旋和電荷兩個重要特性。銅氧化物高溫超導是通過摻雜破壞自旋有序態(反鐵磁有序)而實現的。在過去30年里,高溫超導機制的研究主要集中在對自旋行為的理解,缺乏對電荷功能的認識。

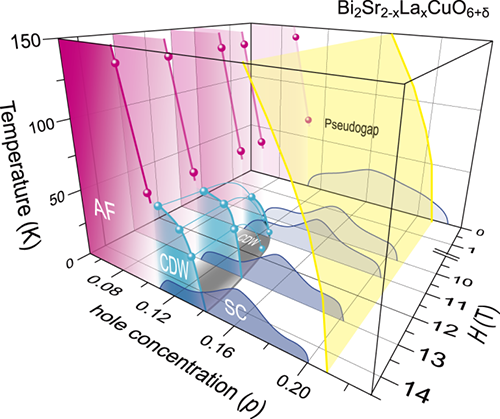

近日,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)鄭國慶研究組利用物理所的15特斯拉強磁場核磁共振裝置,通過對高溫超導體Bi2Sr2-xLaxCuO6的研究發現,在超導出現的低摻雜濃度范圍內,取代自旋有序態的是長程電荷密度波有序態。在常規的超導體里,超導出現之前的物態是電子之間無相互作用的費米液態。研究團隊發現,電荷密度波有序態的臨界溫度是自旋有序態臨界溫度的連續延伸,隨著載流子的上升而減小,最后在載流子濃度0.14附近消失。同時,它與高溫存在的贗能隙溫度成比例關系。這個新發現揭示了電荷在產生超導中的重要作用,為研究高溫超導機制提供了嶄新的視角。研究團隊推測,過去20多年人們注力研究但還沒有定論的贗能隙現象就是長程電荷密度波有序態的某種漲落形式。

銅氧化物高溫超導體通常在高于液氮溫度(77K)的區域內實現超導,相比于液氦溫區(4.2K)的傳統超導體,其應用范圍更廣闊,可用來制造輸電線、變壓器、量子計算、強磁場磁體等。但高溫超導的機理尚不清楚,阻礙了新材料的研發。在常規的超導體里,超導出現之前的正常態(費米液態)得到充分理解。高溫超導體的正常態卻不正常。謎團之一是超導相之上的物態存在贗能隙,即在很高的溫度一大部分的態密度已消失。贗能隙最早在核磁共振實驗中被發現,隨后在其它實驗中也觀察到這種能隙。人們普遍認為,對贗能隙的理解直接關系到高溫超導機理的解決。

物理所與日本岡山大學、德國馬克斯-普朗克研究所合作,相關研究成果發表在Nature Communications上。研究工作得到了科技部以及自然科學研究基金的支持。

論文鏈接

磁場調控的Bi2Sr2-xLaxCuO6相圖。AF為反鐵磁相,隨空穴濃度(p)增加反鐵磁臨界溫度逐漸減小。零場時,隨著反鐵磁相逐漸消失,超導(SC)相逐漸出現。而在高場時,在反鐵磁相消失之際,出現了電荷密度波(CDW)相,電荷密度波的臨界溫度是反鐵磁臨界溫度的延伸且與贗能隙(psudeogap,黃色曲面)溫度成比例。

標簽:

相關資訊

2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯系:+86-571-88970062