南京土壤所自然生物膜對染料廢水的凈化機制研究取得進展

全球每年產(chǎn)生的合成染料達7×107噸,其中有3×104–1.5×105噸的染料排放進入水環(huán)境中,且很大一部分以分散的形式排入,是面源污染物類型之一。莧菜紅(Amaranth)、甲基橙(methyl orange)和結晶紫(crystal violet)這些染料在面源污水中廣泛存在,對水生動植物及人類造成嚴重的潛在威脅。在傳統(tǒng)的生物處理方法中,一般都是利用馴化的辦法,培養(yǎng)出能降解特定染料的純微生物菌株,但這些純菌株面對組分復雜的面源污水時,效率會降低,甚至出現(xiàn)“中毒”現(xiàn)象。

為解決這一科學難題,中國科學院南京土壤研究所吳永紅課題組提出利用自然生物膜凈化面源污水中染料的設想,首先在室內培養(yǎng)出了三種類型的自然生物膜(epiphyton、metaphyton 和 epilithon),利用這三種自然生物膜設計和制作了相應的生物反應器,利用這些反應器去除面源污水中的結晶紫(crystal violet)、甲基橙(methyl orange)和莧菜紅(amaranth),并闡明其作用機制。

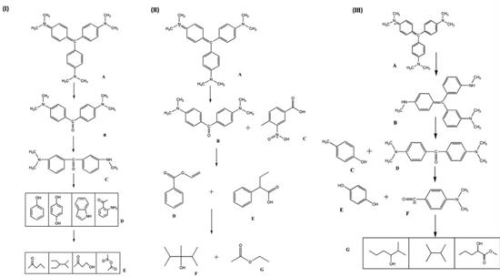

三種自然生物膜對結晶紫的耐受程度都很高,最高濃度達1000mg/L,且在30℃,pH=7的環(huán)境下,可在168h內使其完全脫色。自然生物膜對結晶紫的降解途徑是生物降解,以及吸附(包括微量的解吸)的協(xié)同作用,最終產(chǎn)物為無毒的脂類化合物,且未產(chǎn)生任何有毒的次生代謝產(chǎn)物。

三種自然生物膜可以72h內使?jié)舛葹?00mg/L的甲基橙轉化為更加簡單的化合物,如苯酚、乙酸乙酯等。自然生物膜對甲基橙的去除是生物降解和生物吸附的協(xié)同作用,但其生物吸附過程可以用偽二階吸附動力學來描述。Elovich(葉洛維奇)、Langmuir(朗格繆爾)方程式以及內部的擴散模型都適合于自然生物膜對甲基橙的吸附過程。

對于莧菜紅,三種自然生物膜可以30℃,pH=7的環(huán)境下,使500mg/L的莧菜紅在84h內使其完全脫色。自然生物膜的主要作用類群包括藍細菌,變形桿菌和類桿菌屬,其對莧菜紅染料的去除機制是生物降解,自然生物膜通過破壞莧菜紅的偶氮鍵,使莧菜紅被轉化為無毒的脂族化合物,包括異丁烯、乙酸乙酯等非有毒的化合物。

總的來說,自然生物膜對不同染料其去除機制不同,但都可以使面源污水中的染料完全脫色,處理后的污水達到農(nóng)業(yè)灌溉標準,滿足農(nóng)業(yè)灌溉用水要求。這說明,自然生物膜可以彌補單一菌、藻去除染料時易中毒的缺陷,是十分有前景的處理染料污水的生物材料。

論文鏈接:1 2 3

三種自然生物膜(I. metaphyton、II. epilithon和 III. epiphyton)降解結晶紫的途徑

標簽:

相關資訊

- 2025 SMM(第二十屆)鉛鋅大會暨產(chǎn)業(yè)博覽會即將開幕

- 核電廠閥門系列標準研討會成功召開

- 中國"人造太陽"突破億度!閥門等產(chǎn)業(yè)鏈公司迎爆發(fā)

- 2025年一季度通用機械行業(yè)企業(yè)動態(tài)匯總

- 浙江省抽查100批次閥門產(chǎn)品,7批次不合格

- 27萬美元/年降本!費希爾備件破局電廠調節(jié)閥"檢修-失效-再檢修"死循環(huán)

- 2025年全國電子信息制造業(yè)高質量發(fā)展行業(yè)會在太原召開

- 電子行業(yè)2項推薦性國家標準報批公示

- 2025年1-2月電子信息制造業(yè)運行情況

- 南方泵業(yè)榮獲余杭經(jīng)濟開發(fā)區(qū)"高質量發(fā)展杰出貢獻獎"

2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062

- 2025年一季度通用機械行業(yè)企業(yè)動態(tài)匯總

- 浙江省抽查100批次閥門產(chǎn)品,7批次不合格

- 江蘇省緊固件行業(yè)協(xié)會召開常務理事擴大會議

- 德國波勒過濾器公司采購總監(jiān)Sabine Stejskal一行蒞臨艾坦姆合金調研考察

- 聊城軸承小鎮(zhèn)的“智造”先鋒:華工軸承的成長啟示

- 西北軸承鐵路車間開展現(xiàn)場優(yōu)化專項行動

- 我國最大超深油田油氣產(chǎn)量當量累計超2000萬噸

- 百萬噸級!我國首個海上CCUS項目開鉆

- 陜鼓簽約百萬噸CCUS示范項目

- 瓦軸集團智慧攻堅 巧解生產(chǎn)難題

- 國際事業(yè)公司駐緬機構全力保障緬甸災區(qū)用油

- 中油測井自主研發(fā)新技術煤中“淘”氣