寧波材料所在二氧化釩相變調控和新型信息器件研究方面取得進展

存儲器是信息記錄的載體,也是現代信息技術的核心和基石之一,在數據中心、科學研究以及軍事國防等國民生產生活的各個領域發揮著重要作用。隨著大數據時代的到來,全球信息量爆炸式增長,對于新型高密度信息存儲器的需求愈加迫切。因此,在納米尺度上調控電子材料的物化特性,將為發展具有超小尺寸、超快響應速度以及超低功耗特性的未來信息器件提供前所未有的機遇。

基于電致阻變效應的電阻型隨機存儲器(RRAM)具有非易失性、結構簡單、低功耗、高密度、快速讀寫等優勢,被認為是最具發展潛力的新興存儲技術之一。中國科學院寧波材料技術與工程研究所磁性材料與器件重點實驗室研究員李潤偉團隊早期分別研究了無機和有機材料的阻變效應及其機理,在氧化鋅、氧化鉿、氧化鈰、鐵酸鈷、聚西佛堿以及金屬-有機框架等薄膜材料中,在納米尺度上通過電場分別控制活潑金屬離子或者氧離子遷移、官能團吸/脫附、有機離子摻雜等物理化學過程而獲得了穩定的阻變效應。然而,在交叉陣列中實現大規模集成時,相鄰RRAM器件間嚴重的漏電和串擾問題極大地動搖了阻變存儲器的讀寫可靠性。因此,開發高可靠的選通管器件對于阻變存儲器的發展和應用具有重要意義。

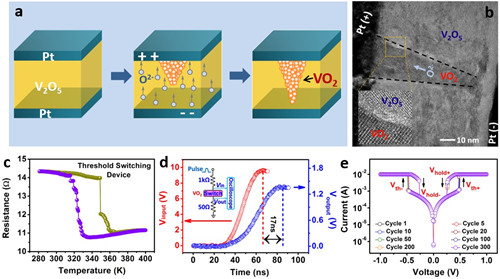

二氧化釩(VO2)是一種典型的強關聯電子材料,具有獨特的可逆金屬-絕緣體轉變(MIT)特征和雙向易失性開關特性,是制備選通管器件的重要備選材料之一。但由于相變過程中多重疇結構的共存和逐級隨機演化,二氧化釩樣品的電學行為將發生雪崩式的多級轉變,從而極大降低了器件電阻變化的陡直度和均一性,影響了其實際應用。針對這一情況,李潤偉團隊的研究員劉鋼和博士生薛武紅發展了一種利用電場驅動的氧離子輸運行為在五氧化二釩(V2O5)薄膜中室溫構建垂直分布的準一維VO2納米通道的新方法。實驗發現,通過將VO2納米通道的尺寸(長度~80nm、直徑<20nm)降低到傳統VO2薄膜中各種疇結構的典型尺寸(100nm ~ 1um)以下,可以明顯地降低相變過程中多重疇結構共存和逐級隨機演化的幾率,從而有效地將二氧化釩的金屬-絕緣體轉變行為限制在VO2通道的納米范圍內。基于該方法制備的Pt/VO2 nanochannel/Pt器件具有可靠的金屬-絕緣體轉變和易失性開關特性,器件的開關響應時間僅為17ns,驅動電壓和器件電阻的離散系數低于4.3%,器件工作能耗僅約8pJ。同時,該工作在國際上首次證明了在直徑低于20nm的超小尺寸二氧化釩樣品中仍然能夠獲得穩定的金屬-絕緣體轉變,從而為發展超小型VO2電子器件提供了理論依據。利用VO2納米結構穩定可靠的開關特性,該團隊將納米尺寸VO2器件與HfO2存儲單元串聯,制備了1S1R結構的10×10交叉存儲陣列。該陣列在100萬次的連續操作中能夠進行可靠的存儲和準確的讀取,最終驗證了利用電場驅動的離子輸運行為構建功能性納米導電通道并在納米尺度上調控其輸運行為等物化特性的有效性,為構建下一代高性能選通器件提供了一種新的方法。

以上工作得到國家重點研發計劃、國家自然科學基金杰青項目和浙江省杰出青年科學基金等的資助。相關成果在線發表在Advanced Materials上,并申請了1項中國發明專利。

論文鏈接

利用電場驅動的離子輸運行為構建納米尺寸VO2器件的示意圖(a)、TEM照片(b)及其優異的金屬絕緣體轉變(c)和開關特性(d,e)。

標簽:

相關資訊

2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯系:+86-571-88970062