低溫等離子體滅菌機制研究獲進展

近期,中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院技術(shù)生物與農(nóng)業(yè)工程研究所黃青課題組與美國Drexel大學(xué)教授Fridman等合作在低溫等離子體滅菌機制研究中取得進展。

近年來,低溫等離子體技術(shù)在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域顯示出巨大應(yīng)用前景,其特有優(yōu)勢受到人們廣泛關(guān)注。其中,低溫等離子體滅菌是該技術(shù)在生物醫(yī)學(xué)研究中的熱點。但是,由于生物樣品的復(fù)雜性及等離子體處理時生成的活性基團多樣性(如電子、離子、中性激發(fā)態(tài)粒子、活性氧基團、活性氮基團、電磁輻射等),目前人們對低溫等離子體滅菌機制尚有許多不明確的地方。

其中,等離子體放電氣體組成對生成的活性基團種類與數(shù)量有顯著影響,進而影響滅菌效果。目前,關(guān)于氣體組成對等離子體滅菌效果的影響及作用機制尚未形成統(tǒng)一認識。針對該問題,黃青課題組系統(tǒng)比較了氧氣、氮氣、氧氮混合氣體及空氣等離子體對大腸桿菌(Escherichia coli)滅菌效果的差別。他們發(fā)現(xiàn)一定氧氮混合比例下的等離子體處理滅菌效果最強,而氧氣等離子體滅菌效果最弱。

研究人員對不同氣體等離子體處理后的水中硝酸根、亞硝酸根及過氧化氫等活性基團含量進行分析,發(fā)現(xiàn)硝酸根/亞硝酸根含量與等離子體滅菌能力正相關(guān)。通過比較等離子體滅菌效果與相同生成濃度的硝酸根、亞硝酸根、過氧化氫等滅菌效果的差別,研究人員發(fā)現(xiàn)溶液中生成的亞硝酸根含量的差別是不同氣體等離子體滅菌效果存在差別的主要原因。空氣及氮氣與氧氣的混合氣體中,生成的亞硝酸根含量最高,氮氣次之,而氧氣條件下卻不能生成。生成的亞硝酸根在酸性環(huán)境下與生成的過氧化氫反應(yīng)生成強氧化性的過氧化亞硝酸鹽,后者可引起細菌細胞膜及DNA的損傷,最終引起細菌的死亡。相關(guān)工作發(fā)表于等離子體醫(yī)學(xué)領(lǐng)域?qū)I(yè)期刊Clinical Plasma Medicine (7-8: 1-8, 2017)。

上述工作得到國家自然科學(xué)基金、安徽省自然科學(xué)基金及中科院青促會等項目的支持。

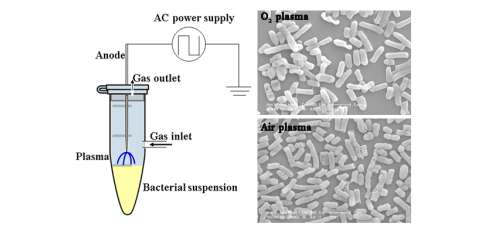

等離子體處理裝置示意圖(左圖);Escherichia coli經(jīng)氧氣及空氣等離子體處理后SEM 觀察(右圖)

標(biāo)簽:低溫等離子體滅菌機制

相關(guān)資訊

- 2025 SMM(第二十屆)鉛鋅大會暨產(chǎn)業(yè)博覽會即將開幕

- 核電廠閥門系列標(biāo)準(zhǔn)研討會成功召開

- 中國"人造太陽"突破億度!閥門等產(chǎn)業(yè)鏈公司迎爆發(fā)

- 2025年一季度通用機械行業(yè)企業(yè)動態(tài)匯總

- 浙江省抽查100批次閥門產(chǎn)品,7批次不合格

- 27萬美元/年降本!費希爾備件破局電廠調(diào)節(jié)閥"檢修-失效-再檢修"死循環(huán)

- 2025年全國電子信息制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行業(yè)會在太原召開

- 電子行業(yè)2項推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)報批公示

- 2025年1-2月電子信息制造業(yè)運行情況

- 南方泵業(yè)榮獲余杭經(jīng)濟開發(fā)區(qū)"高質(zhì)量發(fā)展杰出貢獻獎"

2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間作出適當(dāng)處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062

- 2025年一季度通用機械行業(yè)企業(yè)動態(tài)匯總

- 浙江省抽查100批次閥門產(chǎn)品,7批次不合格

- 江蘇省緊固件行業(yè)協(xié)會召開常務(wù)理事擴大會議

- 德國波勒過濾器公司采購總監(jiān)Sabine Stejskal一行蒞臨艾坦姆合金調(diào)研考察

- 聊城軸承小鎮(zhèn)的“智造”先鋒:華工軸承的成長啟示

- 西北軸承鐵路車間開展現(xiàn)場優(yōu)化專項行動

- 我國最大超深油田油氣產(chǎn)量當(dāng)量累計超2000萬噸

- 百萬噸級!我國首個海上CCUS項目開鉆

- 陜鼓簽約百萬噸CCUS示范項目

- 瓦軸集團智慧攻堅 巧解生產(chǎn)難題

- 國際事業(yè)公司駐緬機構(gòu)全力保障緬甸災(zāi)區(qū)用油

- 中油測井自主研發(fā)新技術(shù)煤中“淘”氣