蘭州化物所二硫化鉬/類金剛石碳復合薄膜研究取得系列進展

隨著航空航天、先進核能等領域的迅速發展,其機械運動部件服役工況也愈加多變、復雜、苛刻,對表面潤滑與防護薄膜材料抗輻照、多特性等方面提出愈來愈高的要求,致使傳統過渡金屬二硫化物薄膜(TMD)及類金剛石碳膜(DLC)等單一組分的潤滑薄膜材料面臨嚴峻挑戰。

中國科學院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室輻照環境下潤滑與防護材料組王鵬、許佼近年來一直致力于TMD/DLC二元復合及其多元摻雜薄膜的研究。近期,該課題組首次成功制備了Mo-S-N 二元復合薄膜以及Mo-S-C-N多元復合薄膜,并對其性能進行了深入研究。結果表明:非金屬元素C/N共摻雜使濺射薄膜表面更為致密平整,斷面柱狀結構特征顯著減弱。經過參數優化的C/N共摻雜可有效降低N摻雜MoS2薄膜對潮濕大氣環境的敏感性,在大幅提升薄膜機械強度和韌性的同時保持薄膜在真空及潮濕大氣中的低摩擦、耐磨損性能,并且在空間及聚變輻照環境下表現出良好的抗輻照性能,為實現該復合薄膜體系低摩擦、抗輻照與自適應性的一體化協同開辟了新途徑。

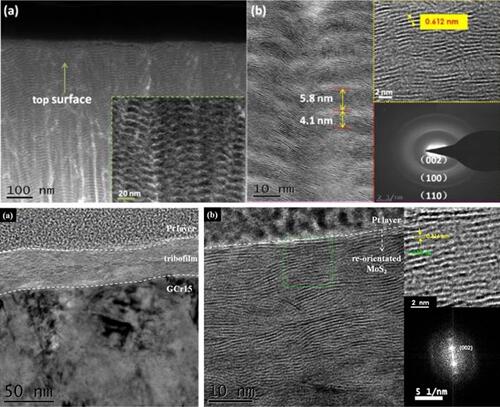

通過摩擦界面微區分析發現,TMD/DLC復合薄膜體系的自適應性受非潤滑相被選擇性轉移出接觸表面的演變過程影響顯著:在摩擦化學反應中,潤滑相的定向有序化程度決定了薄膜的最低摩擦系數,非潤滑相的選擇性轉移程度決定了薄膜的最低磨損率。同時,自適應復合薄膜微納結構與選擇性轉移行為之間亦存在明顯關聯,(002)晶面取向擇優的MoS2富集層非常有利于薄膜在真空及干燥氣氛中快速形成二維層狀結構高度定向有序的TMD轉移膜(圖1),使薄膜磨合時間明顯縮短,該工作為優化潤滑相與非潤滑間不同摩擦化學反應的協同效應提供了技術支持。相關研究結果發表在ACS Appl. Mater. Interfaces.7 (2015) 12943-12950, J. Phys. D: Appl. Phys. 48 (2015) 175304,Surf. Coat. Technol.296 (2016) 185-191, Appl. Surf. Sci. 364 (2016) 249-256, Sci. Rep.6 (2016) 25378, Fusion Eng. Des. 104 (2016) 40-45, 摩擦學學報. 36 (2016) 1-6, Appl. Surf. Sci.406 (2017) 30-38以及Phys. Chem. Chem. Phys. 19 (2017) 8161-8173等期刊,并被Phys. Chem. Chem. Phys.選為2017年19期封底(back cover圖2)。

以上工作解決了長壽命、高載荷關節軸承表面鍍膜處理過程及復雜多變環境服役過程中遇到的承載力低、環境敏感導致薄膜失效等問題,在國內EAST托卡馬克裝置遠程操作臂關節軸承以及微小衛星太陽能帆板二次展開機構的潤滑與防護領域獲得成功應用(圖3)。

該系列研究工作得到了國家自然科學基金項目(51227804 和 11475236)、蘭州化物所人才項目以及固體潤滑國家重點實驗室的長期支持。

圖1. 自形成納米多層Mo-S-C-N薄膜及在真空環境下轉移膜截面HRTEM圖像

圖2. 高真空環境下自形成納米多層薄膜MoS2/Mo-S-C選擇性轉移行為示意圖

圖3. EAST托卡馬克裝置遠程操作臂及Spark微小衛星太陽能帆板二次展開機構的潤滑與防護

標簽:

相關資訊

2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯系:+86-571-88970062