合肥研究院在太陽能光熱轉(zhuǎn)換與熱能存儲(chǔ)利用研究中取得進(jìn)展

近期,中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院智能機(jī)械研究所智能微納器件研究室研究員王振洋團(tuán)隊(duì)在太陽能光熱轉(zhuǎn)換與熱能存儲(chǔ)利用方面取得新進(jìn)展。

太陽能光熱應(yīng)用是利用太陽能最簡單、最直接、最有效的途徑之一。然而,由于其到達(dá)地球后能量密度較小又不連續(xù),很難進(jìn)行大規(guī)模的開發(fā)利用。長期以來,如何將低品位的太陽能轉(zhuǎn)換成高品位的熱能,并對(duì)太陽能進(jìn)行富集,以便最大限度地利用太陽能,成為研究者關(guān)心的問題,也一直是國際上十分關(guān)注的研究課題。近期,王振洋團(tuán)隊(duì)根據(jù)具有等離子體效應(yīng)的納米顆粒可以快速高效實(shí)現(xiàn)光熱轉(zhuǎn)換的特點(diǎn),利用相變材料吸放熱的特色,結(jié)合金屬顆粒的等離子效應(yīng),將兩者有機(jī)結(jié)合,制備出高透光率的薄膜材料。該薄膜材料既具有高效光熱轉(zhuǎn)換能力,同時(shí)又具有定溫、熱存儲(chǔ)與釋放功能。相關(guān)研究成果發(fā)表在《太陽能材料與太陽能電池》上(Solar Energy Materials and Solar Cells, DOI:10.1016/j.solmat.2017.02.017)。該材料優(yōu)異的光熱轉(zhuǎn)換性能,可以廣泛應(yīng)用在光熱發(fā)電器件、農(nóng)業(yè)蔬菜大棚的保溫等相關(guān)領(lǐng)域,目前已申請(qǐng)相關(guān)國家專利。

近年來,王振洋團(tuán)隊(duì)一直致力于太陽能光熱轉(zhuǎn)換與熱能存儲(chǔ)利用方面的研究。例如,在可控儲(chǔ)放熱研究方面,為了確保儲(chǔ)熱放熱功能的實(shí)現(xiàn),王振洋團(tuán)隊(duì)提出了納米界面限域的策略,將水合鹽限域在尺度小于水分子擴(kuò)散自由程的納米空間中,解決了相分離問題。同時(shí),巨大的氧化硅界面也為無機(jī)鹽提供充足的形核質(zhì)點(diǎn),在降溫過程中促進(jìn)其結(jié)晶凝固,克服了過冷。這種納米限域復(fù)合體系具有良好的循環(huán)使用性能,即使循環(huán)100次以上也不會(huì)出現(xiàn)儲(chǔ)熱性能的衰減(J. Phys. Chem. C, 2011, 115:20061)。在實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)放熱功能的基礎(chǔ)上,還必須控制其何時(shí)儲(chǔ)熱、何時(shí)放熱。因此,王振洋團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)了芯殼結(jié)構(gòu)的納米復(fù)合相變體系,通過調(diào)節(jié)界面相互作用,實(shí)現(xiàn)了棕櫚酸相變溫度的大幅度調(diào)節(jié),最高降低溫度可達(dá)50oC,這是迄今為止所報(bào)道的最大降低幅度(Sol. Energ. Mat. Sol. C., 2012, 98:66; RSC Adv., 2013, 3:22326)。王振洋團(tuán)隊(duì)還將相變材料聚乙二醇(PEG)限域在氧化石墨烯的層間,通過改變層間距,實(shí)現(xiàn)了其凝固溫度的連續(xù)調(diào)節(jié)。對(duì)相變儲(chǔ)熱而言,凝固對(duì)應(yīng)于放熱,這為實(shí)現(xiàn)可控的放熱提供了可能(J. Mater. Chem., 2012, 22:20166)。針對(duì)可控?zé)岽鎯?chǔ)實(shí)際應(yīng)用時(shí)的儲(chǔ)熱能力問題,王振洋團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)納米芯殼結(jié)構(gòu)復(fù)合相變體系,通過在界面引入氫鍵網(wǎng)絡(luò),在相變過程引入了氫鍵的形成與斷裂,進(jìn)而提高了相變熱焓值,與純相變材料相比,有效熱焓值從273J/g增加至374J/g,增加幅度為36.9%,有效提高了儲(chǔ)熱能力(J. Phys. Chem. C, 2013, 117:23412)。

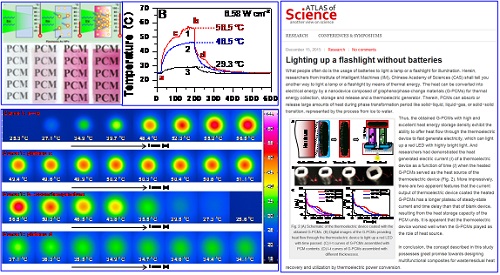

此外,王振洋團(tuán)隊(duì)以廢熱富集、高效轉(zhuǎn)換利用為導(dǎo)向,通過器件的系統(tǒng)集成,研制了基于廢熱發(fā)電的熱電轉(zhuǎn)換器件。科研人員通過高溫蒸發(fā)和室溫下空氣中干燥的方法合成了一種新穎石墨烯和相變材料的復(fù)合材料,其中的石墨烯以三維網(wǎng)絡(luò)狀結(jié)構(gòu)被組裝在相變材料聚乙二醇(PEG)基質(zhì)中,為材料進(jìn)行快速熱傳導(dǎo)提供了良好的通路。另外,該團(tuán)隊(duì)首次證明G-PEGs的熱收集和存儲(chǔ)并為熱電設(shè)備提供熱源的能力。G-PEGs提供熱流通過熱電設(shè)備快速發(fā)電,可以點(diǎn)亮LED燈珠(Nanoscale, 2015, 7:10950;RSC Adv., 2017, 7:10683)。該工作并被Atlas of Science網(wǎng)站以《不用電池來點(diǎn)亮小手電》(Lighting up a flashlight without batteries)為題進(jìn)行了相關(guān)報(bào)道,引起了同行們關(guān)注。

上述研究工作得到了國家自然科學(xué)基金和合肥物質(zhì)科學(xué)技術(shù)中心重要項(xiàng)目培育基金等的支持。

太陽能光熱轉(zhuǎn)換與熱能存儲(chǔ)利用研究

標(biāo)簽:

相關(guān)資訊

- 2025 SMM(第二十屆)鉛鋅大會(huì)暨產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)即將開幕

- 核電廠閥門系列標(biāo)準(zhǔn)研討會(huì)成功召開

- 中國"人造太陽"突破億度!閥門等產(chǎn)業(yè)鏈公司迎爆發(fā)

- 2025年一季度通用機(jī)械行業(yè)企業(yè)動(dòng)態(tài)匯總

- 浙江省抽查100批次閥門產(chǎn)品,7批次不合格

- 27萬美元/年降本!費(fèi)希爾備件破局電廠調(diào)節(jié)閥"檢修-失效-再檢修"死循環(huán)

- 2025年全國電子信息制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行業(yè)會(huì)在太原召開

- 電子行業(yè)2項(xiàng)推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批公示

- 2025年1-2月電子信息制造業(yè)運(yùn)行情況

- 南方泵業(yè)榮獲余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)"高質(zhì)量發(fā)展杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)"

2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間作出適當(dāng)處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:+86-571-88970062

- 2025年一季度通用機(jī)械行業(yè)企業(yè)動(dòng)態(tài)匯總

- 浙江省抽查100批次閥門產(chǎn)品,7批次不合格

- 江蘇省緊固件行業(yè)協(xié)會(huì)召開常務(wù)理事擴(kuò)大會(huì)議

- 德國波勒過濾器公司采購總監(jiān)Sabine Stejskal一行蒞臨艾坦姆合金調(diào)研考察

- 聊城軸承小鎮(zhèn)的“智造”先鋒:華工軸承的成長啟示

- 西北軸承鐵路車間開展現(xiàn)場優(yōu)化專項(xiàng)行動(dòng)

- 我國最大超深油田油氣產(chǎn)量當(dāng)量累計(jì)超2000萬噸

- 百萬噸級(jí)!我國首個(gè)海上CCUS項(xiàng)目開鉆

- 陜鼓簽約百萬噸CCUS示范項(xiàng)目

- 瓦軸集團(tuán)智慧攻堅(jiān) 巧解生產(chǎn)難題

- 國際事業(yè)公司駐緬機(jī)構(gòu)全力保障緬甸災(zāi)區(qū)用油

- 中油測井自主研發(fā)新技術(shù)煤中“淘”氣