化學所在新型pi-分子材料的設計及應用研究中取得系列進展

發展新型有機pi-分子材料并應用于太陽能電池、場效應晶體管和發光二極管等領域是有機光電子學的重要研究內容。在中國科學院戰略性B類先導科技專項支持下,中科院化學研究所有機固體院重點實驗室朱曉張課題組研究人員發現具有醌式增強效應的噻吩[3,4-b]并噻吩(TbT)(J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 10357-10366)有可能在有機光電子學領域獲得廣泛應用。近年來,他們在TbT選擇性官能化基礎上發展了一系列新型功能pi-分子材料(J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 11294-11302; J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 16176-16184; J. Mater. Chem. A 2015, 3, 11194-11198),在場效應晶體管和太陽能電池等方面展現出良好的應用前景。

相比于p-型有機半導體材料,空氣穩定的n-型有機半導體材料的發展顯著滯后。醌式寡聚噻吩是一種典型的n-型半導體材料,但在過去十多年研究中,其電子遷移率未能突破1.0 cm2 V-1 s-1,這可能是由于其一維分子結構限制了pi-pi堆積。研究人員設計并合成了一類兩維pi-拓展醌式三噻吩2DQTT并取得了3.0 cm2 V-1 s-1的電子遷移率。在此基礎上,研究人員繼續對該分子體系的區域化學及烷基鏈對薄膜堆積的影響進行深入研究,發展了遷移率和開關比分別為5.2 cm2 V-1 s-1和106的2DQTT-o-B,是目前報道的溶液加工、空氣穩定n-型有機小分子薄膜晶體管的最高值,相關成果發表在Adv. Mater. 2016, 28, 8456-8462上。

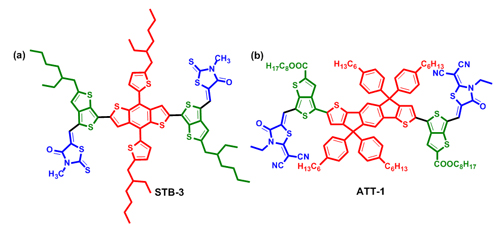

在太陽能電池領域,研究人員基于D-A結構和醌式化兩種經典策略,提出通過“增強D-A體系醌式共振”設計構建有機光伏材料的新思路。通過引入醌式化TbT功能單元,設計了新型小分子給體材料STB-n(圖2a),該類材料具有與PCBM相匹配的電子結構,通過側鏈調控,小分子給體材料STB-3的光電轉化效率高達9.26%,證明了該思路對于小分子給體材料設計的可行性,相關成果發表在J. Mater. Chem. A 2016, 4, 17354-17362上。與此同時,研究人員在小分子給體材料研究基礎上,通過在TbT和繞丹寧上引入拉電子基團,降低化合物LUMO能級,設計了一類非富勒烯受體新材料ATT-1(圖2b)。該材料在500-800 nm范圍內具有寬的光譜吸收,通過與廣泛應用的給體材料PTB7-Th匹配,光電轉化效率高達10.07%,相關成果發表在J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 15523-15526上。該研究表明“增強D-A體系醌式共振”策略對于有機光伏給/受體材料設計具有重要的指導意義。

圖1 兩維pi-拓展的醌式三噻吩化合物及其電子遷移率

圖2 基于TbT的新型太陽能給體(a)和受體(b)材料

標簽:

相關資訊

2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯系:+86-571-88970062