污水處理模式革新 未來路在何方?

聯(lián)合國(guó)會(huì)員國(guó)在2000年簽訂《千年宣言》后,隨即制定出了千年發(fā)展目標(biāo)(Millennium Development Goals, MDGs),其中具體目標(biāo)7就提出:確保環(huán)境的可持續(xù)能力。在千年發(fā)展目標(biāo)期間,全球獲得改善環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的人口比例從54%上升到68%,全球超過21億人口獲得了改善的環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施。

全球環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)的迅猛發(fā)展也加速了污水處理行業(yè)前進(jìn)的步伐:在過去的10余年間,中國(guó)城市污水排放量從329億噸發(fā)展到417億噸左右,漲幅超過30%;污水處理率更是快速提高,在過去的2012年,中國(guó)污水處理率超過了85%,預(yù)計(jì)在2020年達(dá)到95%。盡管如此,隨著近年來有關(guān)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的呼聲越來越大,傳統(tǒng)污水處理模式存在的問題也逐漸被社會(huì)各界所認(rèn)識(shí)和持續(xù)關(guān)注。

開啟污水處理的全新模式

長(zhǎng)久以來,城市污水處理廠的作用被當(dāng)作是減少污水直排對(duì)當(dāng)?shù)厥芗{水體的污染。為了達(dá)到設(shè)定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),各種技術(shù)和手段被疊加或串聯(lián)使用,主要目的就是將污水中的污染物分離去除或轉(zhuǎn)化為無(wú)害物質(zhì),從而使水得到凈化。為此,污水處理廠除了要消耗大量的電能和絮凝劑、消毒劑等化學(xué)藥品外,還會(huì)有大量的剩余污泥和溫室氣體產(chǎn)生。據(jù)估算,我國(guó)污水處理行業(yè)的年電耗量占我國(guó)總電耗的2-3% 。除此之外,污水處理過程中產(chǎn)生的甲烷和氧化亞氮等溫室氣體,其排放量占我國(guó)非二氧化碳排放量的4-5%。

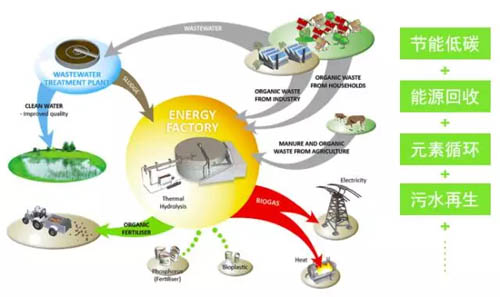

在全球能源危機(jī)、氣候變化和資源緊缺等背景下,污水處理的傳統(tǒng)模式也正發(fā)生巨大改變,發(fā)展節(jié)能低碳和污水中可用物質(zhì)有效循環(huán)和深度回用的污水處理新模式,受到了國(guó)際社會(huì)的廣泛關(guān)注。然而,如何認(rèn)識(shí)污水處理模式的環(huán)境可持續(xù)潛力缺乏科學(xué)且系統(tǒng)的方法。

污水處理的凈環(huán)境效益

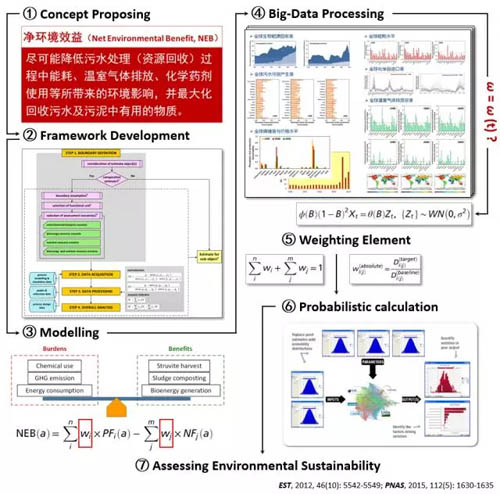

針對(duì)這一問題,來自中國(guó)科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心的研究人員提出了凈環(huán)境效益(Net Environmental Benefit,NEB)的概念,即通過技術(shù)和政策等多維度去降低污水處理過程中因能耗、化學(xué)品使用和溫室氣體排放等問題產(chǎn)生的環(huán)境影響,并最大化循環(huán)和回用污水及污泥中的有用物質(zhì)。針對(duì)這一概念,他們構(gòu)建出面向節(jié)能、低碳與資源深度回收的污水處理多目標(biāo)評(píng)估框架,并利用計(jì)算模擬與大數(shù)據(jù)方法,發(fā)展了指標(biāo)權(quán)重算法及情景時(shí)序預(yù)測(cè)工具。

標(biāo)簽:

相關(guān)資訊

- 2024年1-11月塑料制品行業(yè)生產(chǎn)情況

- 2024年1-11月電子信息制造業(yè)運(yùn)行情況

- 2024年9月我國(guó)擠出吹塑機(jī)出口1611.64萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)16.14%

- 電子行業(yè)64項(xiàng)推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批公示

- 2024年10月我國(guó)注塑機(jī)出口19369.97萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)43.30%

- 2024年10月我國(guó)擠出吹塑機(jī)出口1678.47萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)18.60%

- 2024年10月我國(guó)激光測(cè)距雷達(dá)出口965.99萬(wàn)美元,同比下降27.41%

- 2024年1-10月塑料制品行業(yè)生產(chǎn)情況

- 2024年11月我國(guó)塑料造粒機(jī)出口1507.55萬(wàn)美元,同比下降26.38%

- 2024年11月我國(guó)激光測(cè)距雷達(dá)出口1359.51萬(wàn)美元,同比下降23.04%

2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間作出適當(dāng)處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:+86-571-88970062

- 2025年一季度通用機(jī)械行業(yè)企業(yè)動(dòng)態(tài)匯總

- 浙江省抽查100批次閥門產(chǎn)品,7批次不合格

- 江蘇省緊固件行業(yè)協(xié)會(huì)召開常務(wù)理事擴(kuò)大會(huì)議

- 德國(guó)波勒過濾器公司采購(gòu)總監(jiān)Sabine Stejskal一行蒞臨艾坦姆合金調(diào)研考察

- 聊城軸承小鎮(zhèn)的“智造”先鋒:華工軸承的成長(zhǎng)啟示

- 西北軸承鐵路車間開展現(xiàn)場(chǎng)優(yōu)化專項(xiàng)行動(dòng)

- 我國(guó)最大超深油田油氣產(chǎn)量當(dāng)量累計(jì)超2000萬(wàn)噸

- 百萬(wàn)噸級(jí)!我國(guó)首個(gè)海上CCUS項(xiàng)目開鉆

- 陜鼓簽約百萬(wàn)噸CCUS示范項(xiàng)目

- 瓦軸集團(tuán)智慧攻堅(jiān) 巧解生產(chǎn)難題

- 國(guó)際事業(yè)公司駐緬機(jī)構(gòu)全力保障緬甸災(zāi)區(qū)用油

- 中油測(cè)井自主研發(fā)新技術(shù)煤中“淘”氣