中國科大發現識別全球碳循環中自生碳酸鹽匯的方法

近日,中國科學技術大學教授、中國科學院院士鄭永飛研究組首次提出了鑒別地球隱藏的主要碳匯(自生碳酸鹽)的地球化學方法,研究成果發表在3月7日出版的Nature Communications上,第一作者是博士研究生趙明宇。

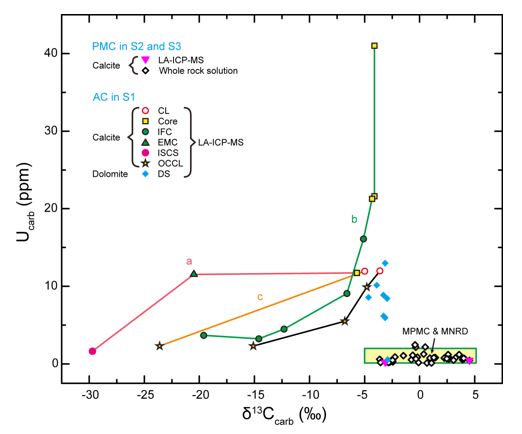

自生碳酸鹽被認為是除原始海相碳酸鹽和有機碳以外的第三個主要的全球碳匯。原始海相碳酸鹽主要在海水中生長,而自生碳酸鹽則主要在沉積物孔隙水中生長。碳循環制約著地表的生物圈、海水的酸堿平衡、大氣的二氧化碳和氧氣含量以及地球表面的熱收支。鑒別自生碳酸鹽匯對于認識地球表面的碳和鈣循環以及理解碳循環在大氣氧演化中的作用都具有重要意義。然而,目前還缺乏一種清晰的方法來區分自生碳酸鹽匯和原始海相碳酸鹽匯。該研究組通過對華南同時含這兩類碳酸鹽的早三疊統地層進行系統的地球化學研究,發現可以通過碳酸鹽鈾含量與碳同位素組成相結合來區分這兩個碳酸鹽匯。

該研究發現,原始海相碳酸鹽和自生碳酸鹽分布在鈾含量和碳同位素組成圖上的不同區域。造成這一差別的原因主要有兩個方面:一方面,有機碳在孔隙水中存在一系列帶狀分布的生物及非生物降解過程,這些過程影響著自生碳酸鹽的碳同位素組成;另一方面,鈾在海水和孔隙水中具有不同的濃度、價態和賦存形式,造成了兩個碳酸鹽匯在鈾含量上的差異。通過數值模型,研究重現了自生碳酸鹽在生長過程中碳同位素組成和鈾含量的變化,并且模擬出的對應的孔隙水化學組成剖面也與現代海洋學的觀察相符。

審稿人認為,這是一項基礎性發現,對于解釋沉積碳酸鹽的碳同位素組成、認識地球碳循環的歷史、探索地球歷史上大氣氧含量變化的原因以及預測未來的碳循環(包括大氣二氧化碳的含量),都具有重要意義。

上述研究得到國家自然科學基金的資助。

中國科大發現識別全球碳循環中自生碳酸鹽匯的方法

標簽:碳循環 自生碳酸鹽

相關資訊

2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯系:+86-571-88970062