中國科大構筑新型近紅外柔性太陽能電池

目前大多數光伏器件(即太陽能電池)都是針對可見光進行吸收,占據太陽光中52%的近紅外光并沒有得到高效利用。正因為如此,增強在近紅外區域的太陽光吸收和利用,成為一個關鍵科學問題,對器件類型的設計及機制研究提出了具體要求。

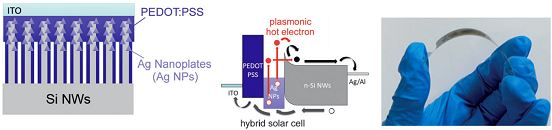

針對該關鍵問題,日前中國科學技術大學教授熊宇杰課題組基于地球上含量最高且應用最為廣泛的半導體硅材料,采用金屬納米結構的等離激元熱電子注入機制,設計了一種可在近紅外區域進行光電轉換且具有力學柔性的光伏器件。該研究成果發表在3月1日的《德國應用化學》上,并被選為該期刊的非常重要論文。論文共同第一作者是課題組的博士生劉東和楊東。

研究人員基于課題組先前研究的半導體-金屬界面上的熱載流子注入效應,將具有近紅外等離激元吸收帶的銀納米片結構引入無機-有機異質結和肖特基型兩種光伏器件中,分別取得了近紅外光區光電轉換性能提高。在近紅外光照下,等離激元效應產生的熱電子可以直接注入到硅半導體導帶中,將該波段中的光電轉換量子效率提高了59%。

另一方面,傳統的無機光電器件必須加工成堅硬的板塊狀物件,限制了其許多日常用途。相比之下,柔性器件重量輕,并且可以折疊、卷曲、粘貼在曲面上。因此大家在致力于提高光電器件的光電轉換效率的同時,也在不斷努力提高其力學柔性,以使其能夠早日便利地應用到日常生活和高端用途中。針對力學柔性問題,熊宇杰課題組對商用硅片進行薄化和納米線刻蝕處理,進而結合銀納米片的等離激元熱電子注入效應,制造出了具有力學柔性的近紅外太陽能電池。

該工作實現了“自下而上”和“自上而下”兩種納米技術的有效結合,為實現廣譜光吸收的復合結構界面設計提供了精準制造基礎,并發展了一種簡便有效的近紅外柔性太陽能電池的制造方法。該研究同時提出了新的界面工程思路,推動了熱電子注入機制的應用,將拓展人們對能源轉化中電子運動“微觀引擎”的控制能力。

研究工作得到了國家自然科學基金、國家青年千人計劃、中科院百人計劃、合肥大科學中心精進用戶基金、高等學校博士學科點專項科研基金、中央高校基本科研業務費專項資金等項目的支持。

基于等離激元熱電子注入效應的近紅外柔性太陽能電池

標簽:近紅外柔性太陽能電池

相關資訊

2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯系:+86-571-88970062