青蒿素的作用及萃取合成工藝

|

青蒿素,是從植物黃花蒿莖葉中提取的有過氧基團的倍半萜內酯藥物,是一種重要的抗瘧疾藥。

化學結構

<!--[endif]-->青蒿素分子式為C15H22O5,分子量282.33,組分含量:C 63.81%,H 7.85%,O 28.33%。

<!--[endif]-->青蒿素分子式為C15H22O5,分子量282.33,組分含量:C 63.81%,H 7.85%,O 28.33%。

物理化性質

青蒿素為無色針狀晶體,味苦。在在丙酮、醋酸乙酯、氯仿、苯及冰醋酸中易溶,在乙醇和甲醇、乙醚及石油醚中可溶解,在水中幾乎不溶。 熔點:156-157℃。

藥理作用

其對鼠瘧原蟲紅內期超微結構的影響,主要是瘧原蟲膜系結構的改變,該藥首先作用于食物泡膜、表膜、線粒體,內質網,此外對核內染色質也有一定的影響。青蒿素的作用方式主要是干擾表膜-線粒體的功能。可能是青蒿素酸饑餓,迅速形成自噬泡,并不斷排出蟲體外,使瘧原蟲損失大量胞漿而死亡。體外培養(yǎng)的惡性瘧原蟲對氚標記的異亮氨酸的攝入情況也顯示其起始作用方式可能是抑制原蟲蛋白合成。

以青蒿素類藥物為主的聯(lián)合療法已經成為世界衛(wèi)生組織推薦的抗瘧疾標準療法。世衛(wèi)組織認為,青蒿素聯(lián)合療法是目前治療瘧疾最有效的手段,也是抵抗瘧疾耐藥性效果最好的藥物,中國作為抗瘧藥物青蒿素的發(fā)現(xiàn)方及最大生產方,在全球抗擊瘧疾進程中發(fā)揮了重要作用。

尤其在瘧疾重災區(qū)非洲,青蒿素已經拯救了上百萬生命。根據世衛(wèi)組織的統(tǒng)計數(shù)據,自2000年起,撒哈拉以南非洲地區(qū)約2.4億人口受益于青蒿素聯(lián)合療法,約150萬人因該療法避免了瘧疾導致的死亡。

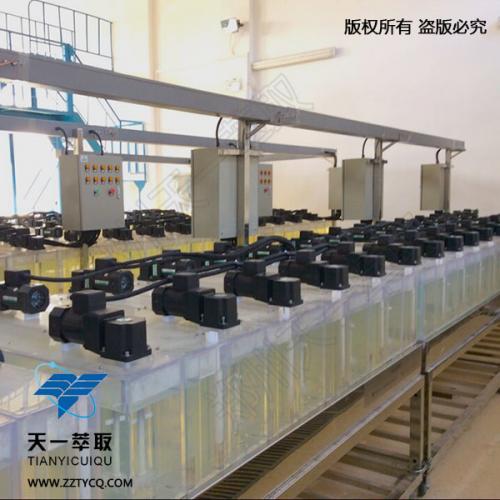

萃取工藝

從青蒿中提取青蒿素的方法是以萃取原理為基礎,主要有乙醚浸提法和溶劑汽油浸提法。揮發(fā)油主要采用水蒸汽蒸餾提取,減壓蒸餾分離,其工藝為:投料—加水—蒸餾—冷卻—油水分離—精油;非揮發(fā)性成分主要采用有機溶劑提取,柱層析及重結晶分離,基本工藝為:干燥—破碎—浸泡、萃取(反復進行)—濃縮提取液—粗品—精制。

青蒿素,雖然有用,但提煉過程卻又污染。2015年10月5日,諾比爾生理學或醫(yī)學獎出爐,讓人們認識了寧波籍女藥學家屠呦呦,也知道了青蒿素。屠呦呦帶來的寧波諾大團隊發(fā)明青蒿素“環(huán)保提煉法”,為醫(yī)藥化學的綠色打開了大門。

化學合成

目前,青蒿素在其化學提取合成過程中的環(huán)境和經濟成本較高,不僅需要在低溫條件下提煉,也會產生一定的有害物質。

半合成路線:從青蒿酸為原料出發(fā),經過五步反應得到青蒿素,總得率約為35~50%。

第一步:青蒿酸在重氮甲烷/碘甲烷/酸催化下與甲醇反應,再在氯化鎳存在的條件下,被硼氫化鈉選擇性還原得到二氫青蒿酸甲酯;

第二步:二氫青蒿酸甲酯在四氫呋喃或乙醚溶液中用氫化鋁鋰還原成青蒿醇;

第三步:青蒿醇在甲醇/二氯甲烷/氯仿/四氯化碳溶液中被臭氧氧化后得到過氧化物,抽干后再在二甲苯中用對甲苯磺酸處理得到環(huán)狀烯醚;

第四步:環(huán)狀烯醚溶解于溶劑中,在光敏劑玫瑰紅/亞甲基藍/竹紅菌素等存在下進行光氧化合生成二氧四環(huán)中間體,再用酸處理得到脫羧青蒿素;

第五步:脫羧青蒿素在四氧化釕氧化體系或鉻酸類氧化劑的作用下氧化得到青蒿素。

全合成路線:可由多種路線對青蒿素進行全合成。如Schmil等1983年報道了一條應用關鍵化合物烯醇醚在低溫下的光氧化反應引進過氧基的全合成路線,反應以(-)-2-異薄荷醇為原料,保留原料中的六元環(huán),環(huán)上三條側鏈烷基化,形成中間體,最后環(huán)合成含過氧橋的倍半萜內酯。許杏祥等于1986年報道了青蒿素的化學合成途徑,其合成以R-(+)-2香草醛為原料,經十四步合成青蒿素。

生物合成

青蒿素等倍半萜類的生物合成在細胞質中進行,途徑屬于植物類異戊二烯代謝途徑,可分為三大步:由乙酸形成FPP,合成倍半萜,再內酯化形成青蒿素。:FPP→4,11-二烯倍半萜→青蒿酸→二氫青蒿酸→二氧青蒿酸過氧化物→青蒿素。在青蒿芽、青蒿毛狀根和青蒿發(fā)根農桿菌等培養(yǎng)體系中進行的青蒿素合成技術極有可能被應用于工業(yè)生產。

更多關注:www.zztycq.com

標簽:青蒿素

相關技術

2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯(lián)系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062

- 2025年一季度通用機械行業(yè)企業(yè)動態(tài)匯總

- 浙江省抽查100批次閥門產品,7批次不合格

- 江蘇省緊固件行業(yè)協(xié)會召開常務理事擴大會議

- 德國波勒過濾器公司采購總監(jiān)Sabine Stejskal一行蒞臨艾坦姆合金調研考察

- 聊城軸承小鎮(zhèn)的“智造”先鋒:華工軸承的成長啟示

- 西北軸承鐵路車間開展現(xiàn)場優(yōu)化專項行動

- 我國最大超深油田油氣產量當量累計超2000萬噸

- 百萬噸級!我國首個海上CCUS項目開鉆

- 陜鼓簽約百萬噸CCUS示范項目

- 瓦軸集團智慧攻堅 巧解生產難題

- 國際事業(yè)公司駐緬機構全力保障緬甸災區(qū)用油

- 中油測井自主研發(fā)新技術煤中“淘”氣